L'eau, ressource essentielle

Introduction :

Le développement durable implique des changements économiques, écologiques et sociaux. Cette notion rend compte de la volonté des citoyens de proposer de nouveaux modèles de société. Mais sa mise en place se heurte à un problème d’envergure : l’accès à l’eau. L’eau est une ressource vitale pour l’Homme, non seulement au niveau biologique, mais aussi pour la réalisation de toutes ses activités L’Homme a su, depuis toujours, trouver des solutions pour disposer de cette ressource renouvelable.

Mais, face à l’augmentation de la population, les problèmes liés à la gestion de l’eau sont particulièrement inquiétants :

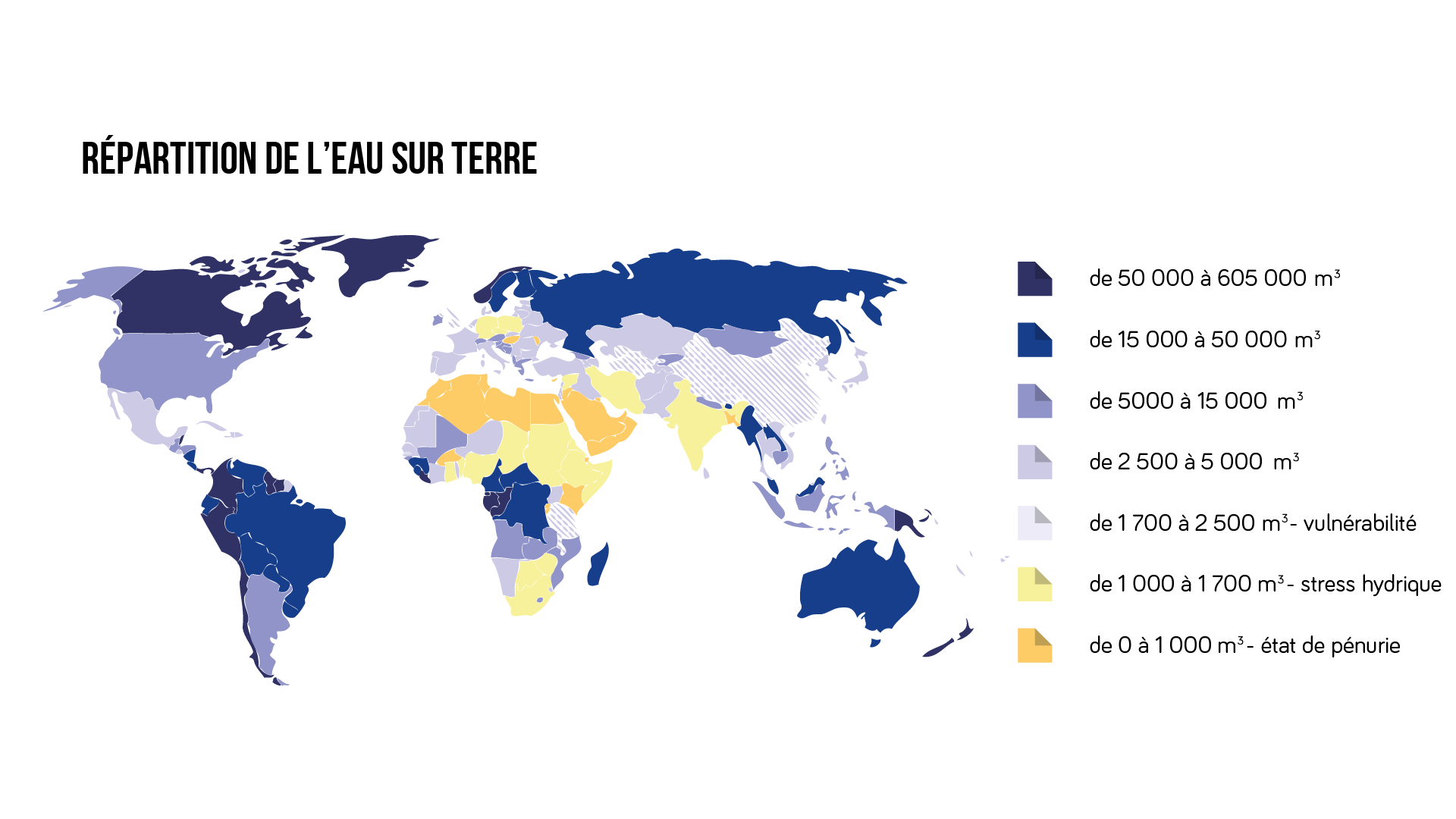

- premièrement, l’eau est inégalement répartie sur le territoire ;

- de plus, les aménagements que les sociétés réalisent pour exploiter les ressources dont elles disposent se font au détriment de l’environnement.

Finalement, c’est le thème de l’accessibilité à l’eau qui pose problème : on estime qu’un milliard de personnes n’a pas accès à l’eau potable, et que plus de 2 millions de personnes meurent chaque année à cause des maladies liées à la mauvaise qualité de l’eau. La question d’une gestion durable de l’eau est donc fondamentale afin de préserver cette richesse, mais aussi dans le but de réduire la pauvreté dans le monde.

Dans une première partie, nous présenterons donc l’inégale répartition de l’eau sur terre. Nous étudierons par la suite les impacts environnementaux des aménagements destinés à gérer les accès à l’eau. Puis, nous terminerons ce cours par une analyse des alternatives proposées.

L’inégale répartition de l’eau sur Terre

L’inégale répartition de l’eau sur Terre

Étude de cas : l’eau au Moyen-Orient

Étude de cas : l’eau au Moyen-Orient

Répartition de l’eau au Moyen-Orient : définitions générales

Le Moyen-Orient est une des régions les plus arides au monde : cet exemple illustre donc très bien les problèmes d’accès à l’eau d’une partie de la population.

Une région aride au Moyen-Orient

Une région aride au Moyen-Orient

Mais c’est aussi une région qui connait un essor urbain sans précédent, et qui a donc besoin de mobiliser et d’organiser ses ressources en eau.

- Les pressions que le Moyen-Orient exerce sur l’environnement sont particulièrement révélatrices des questions soulevées par l’accessibilité de l’eau.

En fait, contrairement à ce que l’on pense souvent, l’eau ne manque pas au Moyen-Orient, mais elle est concentrée dans certaines zones : les lieux désertiques et arides sont donc nombreux.

L’accès à l’eau au Moyen-Orient

L’accès à l’eau au Moyen-Orient

Dans cette région, seuls la Turquie, l’Irak, le Liban et Israël échappent plus ou moins au manque d’eau. La Syrie se trouve en situation de « stress hydrique ».

Stress hydrique :

On parle de stress hydrique lorsque, dans un territoire, les ressources en eau sont inférieures à la demande.

- De manière plus précise, on parle de stress hydrique lorsque les habitants disposent de moins de 1 700 m3 par personne et par an.

- Lorsqu’ils disposent de moins de 1 000 m3 par personne et par an, on parle dans ce cas de « pénurie hydrique ». C’est notamment le cas de la Jordanie.

Aménagements et environnement

Au Moyen-Orient, la situation liée à l’eau a toujours été délicate, mais elle est désormais réellement problématique en raison de l’expansion démographique et de l’accroissement urbain.

Des aménagements hydrauliques ont alors été pensés pour résoudre ces problèmes, mais encore une fois, ils ne permettent pas à toutes les populations d’avoir un accès équitable à l’eau.

- Les barrages sont concentrés sur certaines zones, situées en amont du Tigre et de l’Euphrate.

- On construit également des aqueducs pour acheminer l’eau vers les zones les plus reculées, mais là encore, ils sont inégalement répartis, essentiellement à proximité des villes.

- La Jordanie, pour sa part, a tout d’abord tenté de puiser dans les ressources en eau non renouvelables, c’est-à-dire dans ses nappes phréatiques.

Nappe phréatique :

Une nappe phréatique est une masse d’eau contenue dans les fissures du sous-sol et accessible grâce à des puits.

La Jordanie a désormais choisi de réduire la demande en eau de son pays en faisant des choix politiques : les villes sont privilégiées par rapport à la campagne, et les tarifs ont été augmentés.

- L’eau est devenue d’une certaine manière un objet de luxe : on parle même de « l’or bleu ».

Les aménagements hydrauliques n’ont pris en compte ni l’environnement, ni les relations politiques entre les pays, qui partagent pourtant les mêmes fleuves. En effet, dans le cas précis du Tigre et de l’Euphrate, qui passent par la Turquie, l’Irak et la Syrie, le problème réside dans le partage de l’eau.

Le partage de l’eau entre la Turquie, l’Irak et la Syrie

Le partage de l’eau entre la Turquie, l’Irak et la Syrie

Ces trois pays ont pourtant décidé, sans se concerter, de se lancer dans la construction de multiples barrages, chacun entraînant des conséquences sur les pays voisins.

- En Irak, la désertification est une conséquence de la baisse du débit du fleuve. Les épidémies, telles que le choléra, fleurissent alors.

Désertification :

Avancée du désert.

L’absence d’un droit international de l’eau attise par ailleurs les conflits.

C’est pour cela que la Syrie, l’Irak et la Turquie ont finalement été obligés de coopérer afin de mettre en œuvre des politiques d’aménagements hydrauliques plus équilibrées.

L’ETIC, une structure de coopération pour la gestion et le partage des eaux du Tigre et de l’Euphrate a été créée en 2009.

La répartition de l’eau sur Terre

La répartition de l’eau sur Terre

70 % de la surface de la Terre est composée de mers et d’océans.

L’eau est donc abondante sur notre planète, mais :

- 97 % de l’eau présente sur Terre est salée,

- et les 3 % restants sont difficilement exploitables puisque stockés à l’intérieur des glaciers, qui se situent au Groenland ou en Antarctique. Ces glaciers sont appelés inlandsis. On trouve également de l’eau douce dans les nappes aquifères ainsi que dans les eaux superficielles.

Nappes aquifères :

Les nappes aquifères sont des formations géologiques qui accumulent de l’eau douce.

Eaux superficielles :

Les eaux superficielles sont les eaux présentes sur la surface des sols (comme les lacs par exemple).

La toute petite quantité d’eau disponible pour l’Homme est cependant suffisante – en théorie – pour couvrir ses besoins. On dit que l’eau est une ressource renouvelable dans le sens où elle est intégrée à l’intérieur d’un cycle entre les océans, l’atmosphère et les continents. Ce cycle est lié à l’évaporation et aux précipitations consécutives.

Le cycle de l’eau

Le cycle de l’eau

Mais la répartition de l’eau est très inégale sur la Terre.

La répartition de l’eau sur Terre

La répartition de l’eau sur Terre

Les régions qui souffrent le plus du manque d’eau sont situées le long des tropiques : il s’agit des régions arides des grands déserts de l’Afrique du Nord et du Sud, mais également des régions situées au Moyen-Orient et en Asie du Sud :

- l’évaporation y est très forte et les précipitations sont exceptionnelles.

Les régions tempérées et tropicales sont les plus favorisées quant à l’accès à l’eau.

Mais, mis à part ces phénomènes naturels, les facteurs politiques et économiques expliquent eux-aussi l’inégale répartition de l’eau dans le monde.

- Les pays riches sont en effet plus aptes à développer des techniques d’acheminement de l’eau tandis que les pays pauvres n’ont pas les moyens d’investir dans des infrastructures couteuses.

L’accès à l’eau est le reflet des inégalités Nord/Sud.

Les impacts environnementaux de la gestion de l’eau

Les impacts environnementaux de la gestion de l’eau

Divers aménagements

Divers aménagements

La consommation d’eau est beaucoup plus importante dans les pays riches que dans les pays en développement et les pays pauvres.

Non seulement l’agriculture exige de grandes quantités d’eau, mais c’est aussi le mode de vie occidental, qui ne se préoccupe pas franchement du gaspillage, qui explique ce recours massif à l’eau : les douches et les bains, les boissons, les piscines, les arrosages de jardins, mais aussi les activités touristiques et industrielles utilisent l’eau de manière souvent peu raisonnable.

En France, on estime qu’un habitant utilise 150 litres d’eau par jour. Dans certains pays, un habitant en consomme seulement 10.

Les aménagements nécessaires à l’extraction et la distribution de l’eau existent depuis l’Antiquité. La technique de l’aqueduc, permettant d’acheminer l’eau sur une longue distance a été reprise et modernisée.

Exemple d’aqueduc

Exemple d’aqueduc

Afin de stocker l’eau, des « barrages réservoirs » ont été construits dès le début du XXe siècle dans les pays riches ; on en construit désormais également dans les pays en développement.

Barrages réservoirs

Barrages réservoirs

Par ailleurs, des techniques ont été mises au point afin de dessaler l’eau de mer et de la rendre potable.

Impacts environnementaux

Impacts environnementaux

Mais encore une fois, ces aménagements ont été réalisés au détriment de l’environnement.

En Égypte par exemple, le barrage d’Assouan était en apparence une nécessité : étant donné que le pays ne possède qu’une seule source d’eau disponible, le Nil, et qu’elle doit faire face à une augmentation rapide de sa population, le barrage d’Assouan offrait la possibilité d’augmenter les surfaces irriguées, et donc de produire plus de produits agricoles. Il permet également de créer de l’énergie hydroélectrique.

Le barrage d’Assouan

Le barrage d’Assouan

Mais les problèmes causés par le barrage sont importants.

- Outre les risques sismiques, plus de 500 000 Nubiens ont été déplacés lors de la construction du barrage.

- La biodiversité disparaît jour après jour, tandis que le limon qui fertilisait le delta est en net recul.

- Les industries qui se sont installées autour du fleuve contribuent à une pollution massive en rejetant toutes sortes de déchets dans le Nil, sans parler des maladies liées à la stagnation de l’eau qui se développent…

L’eau est donc une ressource indispensable pour l’être humain, mais elle est inégalement répartie, et les aménagements réalisés pour surmonter cette situation provoquent de nombreux dégâts.

- Il est désormais temps de penser à une gestion durable de l’eau.

Une gestion durable de l’eau

Une gestion durable de l’eau

Les scientifiques ont déterminé de manière précise qu’en 2025, la moitié de l’humanité devrait être en situation de stress hydrique, si les prélèvements en eau douce continuent d’augmenter au même rythme. Il existe donc un risque réel de pénurie.

Les pressions sur l’environnement sont chaque jour un peu plus fortes, et ce, dans le but de maintenir un niveau de développement élevé. Les conséquences environnementales sont nombreuses, mais les risques pour l’Homme sont également importants.

- Lorsque les populations n’ont pas accès à l’eau potable, comment font-elles pour boire ?

Elles utilisent l’eau venue des cours d’eau dans lesquels les déchets sont rejetés, ce qui provoque alors des épidémies, de choléra notamment.

L’agriculture durable

L’agriculture durable

L’un des problèmes principaux dans la gestion de l’eau est celui de l’irrigation des surfaces cultivables.

- 70 % des prélèvements d’eau douce sont en réalité destinés à l’irrigation.

L’augmentation de la population implique une augmentation des surfaces agricoles et une augmentation de l’utilisation d’eau. La mise en place d’une agriculture durable, fondée sur une utilisation raisonnable de l’eau et sur de nouvelles techniques d’irrigation, est donc l’une des principales mesures à instaurer.

Des solutions locales

Des solutions locales

Des solutions à l’échelle locale peuvent également être mises en place : le recyclage des eaux usées dans les villes grâce aux stations d’épuration est une solution prometteuse pour l’agriculture en particulier.

Le recyclage des eaux usées : une station d’épuration

Le recyclage des eaux usées : une station d’épuration

Il convient également, dans le cas des villes, de consommer différemment : chaque citoyen doit alors être « écoresponsable » et tenter de réduire sa consommation d’eau dans le but d’éviter les gaspillages.

Toutes ces mesures sont cependant extrêmement coûteuses et leur mise en place passe par des décisions politiques.

Des solutions politiques

Des solutions politiques

La gestion durable de l’eau passe nécessairement par des décisions politiques. Étant donné que les pays partagent les fleuves, il est évidemment nécessaire de mettre en place des stratégies communes d’organisation de l’eau.

- Lorsqu’il existe des tensions culturelles, religieuses et politiques entre les pays, comme c’est le cas de la Turquie et de l’Irak, les solutions se compliquent.

- À cela s’ajoute le fait que les recommandations de l’ONU n’ont pas force de loi et qu’elle ne peut donc pas obliger les pays à s’engager dans la voie du développement durable.

Conclusion :

L’eau est donc une ressource essentielle pour l’être humain. Malgré le fait évident que sa gestion doit être pensée de manière raisonnable et avec prudence, l’inégale répartition de l’eau sur Terre a suscité de nombreux abus, qui ont causé à leur tour une multitude de problèmes environnementaux et sociétaux. Les pays développés ont su contourner les difficultés d’accès à l’eau par l’intermédiaire d’infrastructures coûteuses. Ce n’est pas le cas des pays du Sud, qui connaissent des situations de pénuries ou de stress hydrique. Certaines régions du globe connaissent d’ailleurs de sérieuses tensions politiques à cause de la gestion et du partage de l’eau.

Tous ces problèmes proviennent de l’absence de définition du statut de l’eau : est-ce une marchandise qui peut s’acheter et se vendre ou est-ce un bien public auquel n’importe quel humain a droit ? Est-il tolérable qu’au XXIe siècle, près de 1 500 enfants de moins de cinq ans meurent chaque jour faute d’accès à l’eau potable ?